94 Episoden

- Über tausend Menschen mit Behinderungen flüchten jedes Jahr in die Schweiz. Ohne fremde Hilfe können sie ihr Leben nicht meistern. In der Schweiz stossen sie auf viele Hürden, oft bekommen sie die nötige Versorgung nicht. Die christliche Stiftung David Dienst Schweiz will unterstützen.

Dmytro Zharyi floh, kurz nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, mit seinen alten Eltern in die Schweiz. Der 41-jährige Menschenrechtsanwalt sitzt im Elektrorollstuhl, ist auf viel Unterstützung angewiesen. Weil er behindert in die Schweiz geflüchtet ist, hat er keinen Anspruch auf Hilfe der Invalidenversicherung: Er bekommt den minimalen Support von der Spitex und kann nur hier leben, weil ihn seine alten Eltern tagsüber unterstützen.

Marco Jörg von der Stiftung David Dienst Schweiz gründete kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine die nationale Koordinationsstelle für Flüchtlinge mit Handicap. Er macht die Erfahrung, dass geflüchtete Menschen mit Behinderung in der Schweiz auf vielerlei Barrieren stossen und grosse Mühe haben, ihren Platz zu finden. Die Schweiz hat zwar die UNO-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Doch mit der Umsetzung hapert es, gerade auch bei geflüchteten Personen mit Behinderung. Für «Perspektiven» haben wir beim Staatssekretariat für Migration nachgefragt.

Autorin: Yvonn Scherrer - Im «Perspektiven»-Schwerpunkt beleuchten wir die besonderen Umstände von Ordensgemeinschaften, wenn es um Missbrauch geht und fragen, welche Massnahmen zur Prävention und Aufarbeitung getroffen werden. In dieser Folge liegt der Fokus auf Männergemeinschaften.

Die Pilotstudie zu sexualisierter Gewalt und spirituellen Übergriffen im Kontext der römisch-katholischen Kirche hat die Schweizer Ordensgemeinschaften überrumpelt. Sie hatten nicht mit diesem Ausmass von Fällen gerechnet. Denn: Zum Thema gibt es kaum Forschung. Wenige Ausnahmen sind Ordensgemeinschaften, die auch Schule führen wie in Einsiedeln und bereits ab den 2010ern in die Schlagzeilen gerieten. Sie entwickelten erste Schutzkonzepte und Präventionsmassnahmen.

Dank Betroffenen und durch medialen Druck wurden ab 2023, nach Veröffentlichung der Pilotstudie, neue Fälle sexualisierter Gewalt aufgedeckt. Vor allem das prestigeträchtige Kloster St. Maurice stand monatelang in den Schlagzeilen. Der Druck wurde so hoch, dass das Kloster eine eigene wissenschaftliche Studie in Auftrag gab. Die Ergebnisse: Erschütternd. Und sie zeigen auch, das bis in die jüngste Vergangenheit Täter gedeckt wurden.

Mit Blick in Gegenwart und Zukunft fragt sich: Wie steht es um die Präventionsmassnahmen in Ordensgemeinschaften? Welche kirchenrechtlichen Möglichkeiten und Pflichten gibt es für Klöster, mit mutmasslichen oder verurteilten Tätern umzugehen? Eine Auslegeordnung in «Perspektiven», u.a. mit der Soziologin Lorraine Odier und der Kirchenrechtlerin Astrid Kaptijn, beide von der Universität Freiburg.

Es ist die zweite Sendung des Schwerpunkts zur sexualisierten Gewalt in Schweizer Klöstern und Orden.

Autorinnen: Léa Burger und Nicole Freudiger - Über sexuellen Missbrauch zu sprechen ist nie leicht. Besonders schwer fällt es jenen, die ihn im Kloster erlebt haben. Im «Perspektiven»-Schwerpunkt beleuchten wir die speziellen Umstände und fragen, welche Massnahmen zur Prävention und Aufarbeitung in Schweizer Orden getroffen werden.

Lange war das Thema Tabu, die Betroffenen haben geschwiegen, bis der Film «Gottes missbrauchte Dienerinnen» deutlich machte: unter den Betroffenen von sexualisierter Gewalt im kirchlichen Kontext gibt es auch Nonnen und Ordensfrauen. Eine Studie zeigte letzten Sommer dann auf, dass besonders Novizinnen gefährdet sind. Und: Dass es unter den Ordensfrauen auch Täterinnen gibt.

Die Wahrscheinlichkeit ist also gross, dass Schweizer Klöster Betroffene beherbergen. Doch erforscht ist die sexualisierte Gewalt in Schweizer Ordensgemeinschaften kaum. Wie also verhalten sich die Schweizer Ordensgemeinschaften gegenüber der Aufarbeitung? Wie gehen sie mit hochbetagten Mitgliedern um, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, wenn diese Erlebnisse im Alter wieder hochkommen? Diese Frage stellen wir in der «Perspektiven»-Sendung zu sexualisierter Gewalt im Frauenkloster.

Betroffene, die sich bei der «soeur sans domicile fixe» der Sendung melden möchten, schreiben an: [email protected]

Autorinnen: Léa Burger und Nicole Freudiger - Sie sind gekommen, um in der Schweiz hart zu arbeiten. Sie sind geblieben, um hier zu leben. Wie ergeht es Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund in der Schweiz? Ist Religion für sie im Alter Fluch oder Segen?

Migrantinnen und Migranten sind oft mit der Absicht gekommen, in der Schweiz zu arbeiten und später in ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Doch das Leben hat andere Geschichten geschrieben. Viele sind geblieben. Wie sieht das Alter migrantischer Seniorinnen und Senioren aus? Was plagt sie und was stärkt sie besonders? Und wie wichtig ist die religiöse Beheimatung, gerade in der Fremde?

Im Alter wird Religion oft wichtiger, weil sie Halt gibt, besonders in einer neuen Umgebung. Gebet oder Meditation können älteren Menschen helfen, mit Verlust, Einsamkeit oder Krankheit umzugehen. Migration kann aber auch Verletzungen bewirken. Das Gefühl, nicht ganz dazuzugehören, kann sich im Alter verstärken. Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede erschweren es den Menschen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

In «Perspektiven» kommen Menschen zu Wort, die vor Jahren aus Italien oder dem Balkan in die Schweiz eingewandert sind und heute ihren Lebensabend hier verbringen.

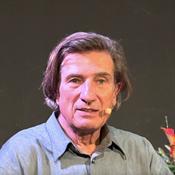

Redaktion: Norbert Bischofberger - Er galt als einer der ganz Grossen im Schweizer Journalismus. Als Bundeshausjournalist deckte Markus Häfliger nationale Skandale auf. Zuletzt den «Unterschriften-Bschiss» bei Volksinitiativen. Dann wechselte er zur Heilsarmee. Welche Rolle spielt dabei sein Glaube?

Die Kasachstan-Affäre, die Libyen-Affäre, Korruption beim Bafu: Seine Recherchen erschütterten die Schweiz. Nach knapp 30 Jahren im Journalismus wechselte Markus Häfliger zur Heilsarmee.

Seit gut einem Jahr lautet seine Funktion «Verantwortlicher Public Affairs». Er ist damit Lobbyist für eines der wichtigsten Sozialwerke der Schweiz. Die Heilsarmee betreibt zum Beispiel Kinderheime, Notschlafstellen oder Flüchtlingsunterkünfte.

Finanziert werden die Projekte durch Spenden, Erbschaften und vor allem von der öffentlichen Hand. Die Heilsarmee ist gleichzeitig auch eine Freikirche im evangelikalen Spektrum. Für die Lobbyarbeit ist das nicht immer einfach. «Da gibt es viele Missverständnisse», so Markus Häfliger.

Darüber sprechen wir in dieser Perspektiven-Sendung und über Dom Hélder Câmara († 1999), den brasilianischen Erzbischof und Befreiungstheologen, der einmal sagte: «Wenn ich den Armen Brot gebe, nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum sie arm sind, nennen sie mich einen Kommunisten.»

Autorin: Anna Jungen

Weitere Religion und Spiritualität Podcasts

Trending Religion und Spiritualität Podcasts

Über Perspektiven

Perspektiven aufs Leben. Der wöchentliche Podcast von SRF Kultur rund um Religion, Spiritualität und Ethik. Hier haben Glaube, Zweifel und Hoffnung Platz. Wir erzählen, erklären, debattieren und sinnieren. Immer nah am Menschen und den grossen Fragen auf der Spur.

Podcast-WebsiteHöre Perspektiven, وعي und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.at-App

Hol dir die kostenlose radio.at App

- Sender und Podcasts favorisieren

- Streamen via Wifi oder Bluetooth

- Unterstützt Carplay & Android Auto

- viele weitere App Funktionen

Hol dir die kostenlose radio.at App

- Sender und Podcasts favorisieren

- Streamen via Wifi oder Bluetooth

- Unterstützt Carplay & Android Auto

- viele weitere App Funktionen

Perspektiven

Code scannen,

App laden,

loshören.

App laden,

loshören.